進学希望の方へ

現在、研究室2期生にあたるメンバー (大学生・大学院生) を募集しています!

大学生 (3年生後期)

大阪公立大学の配属希望調査で「拡張知能研究グループ (XI)」を選択してください。学科のルールで割り振りが行われます。2025年度秋配属生の研究テーマ案は下記の通りですが、これらに制限せず相談で決めたいと思います。

- 手術支援ロボット「ダ・ヴィンチ」の操作技能評価システムの研究

- 健康習慣を向上させる対話型AIアシスタントの研究

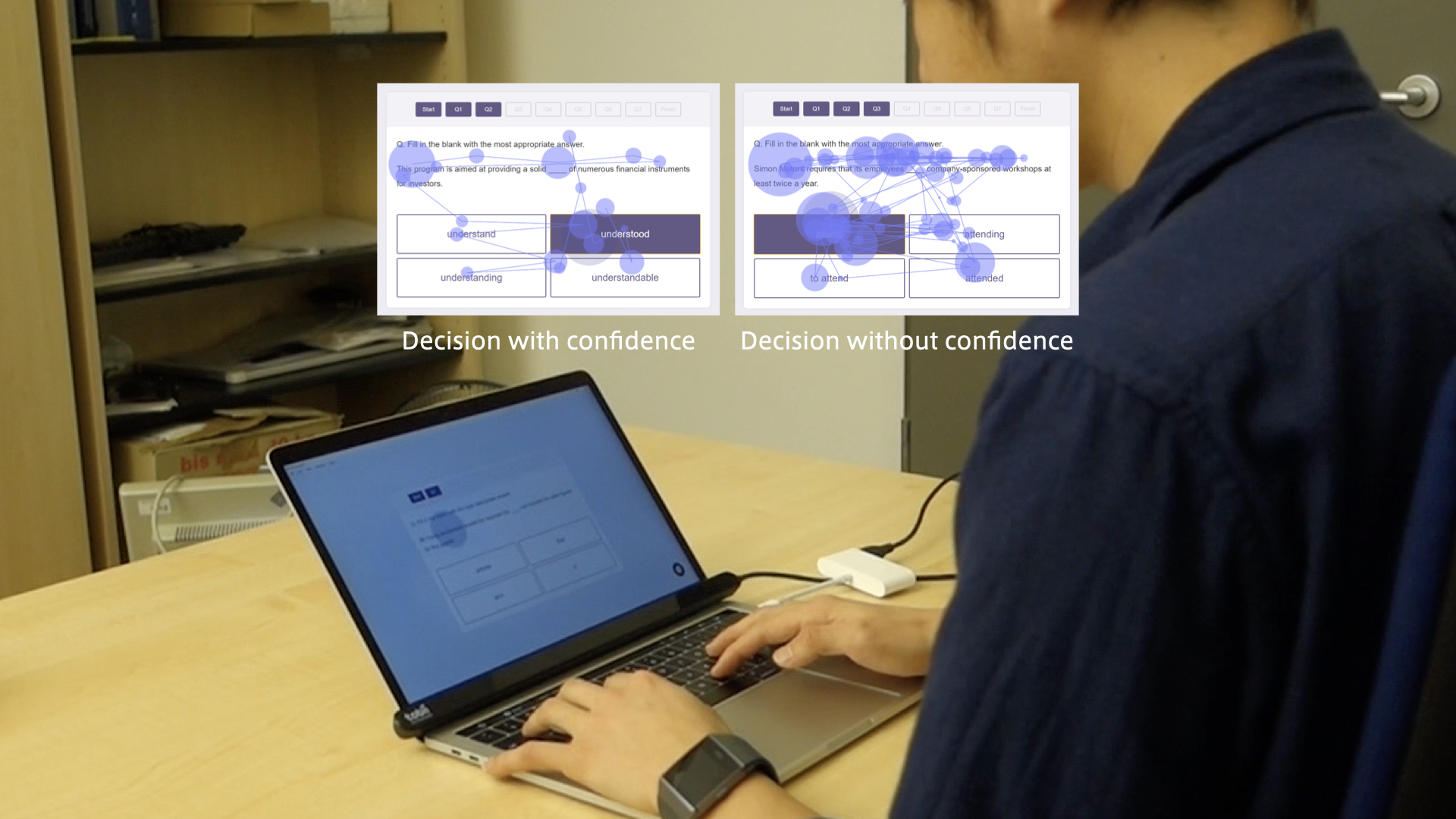

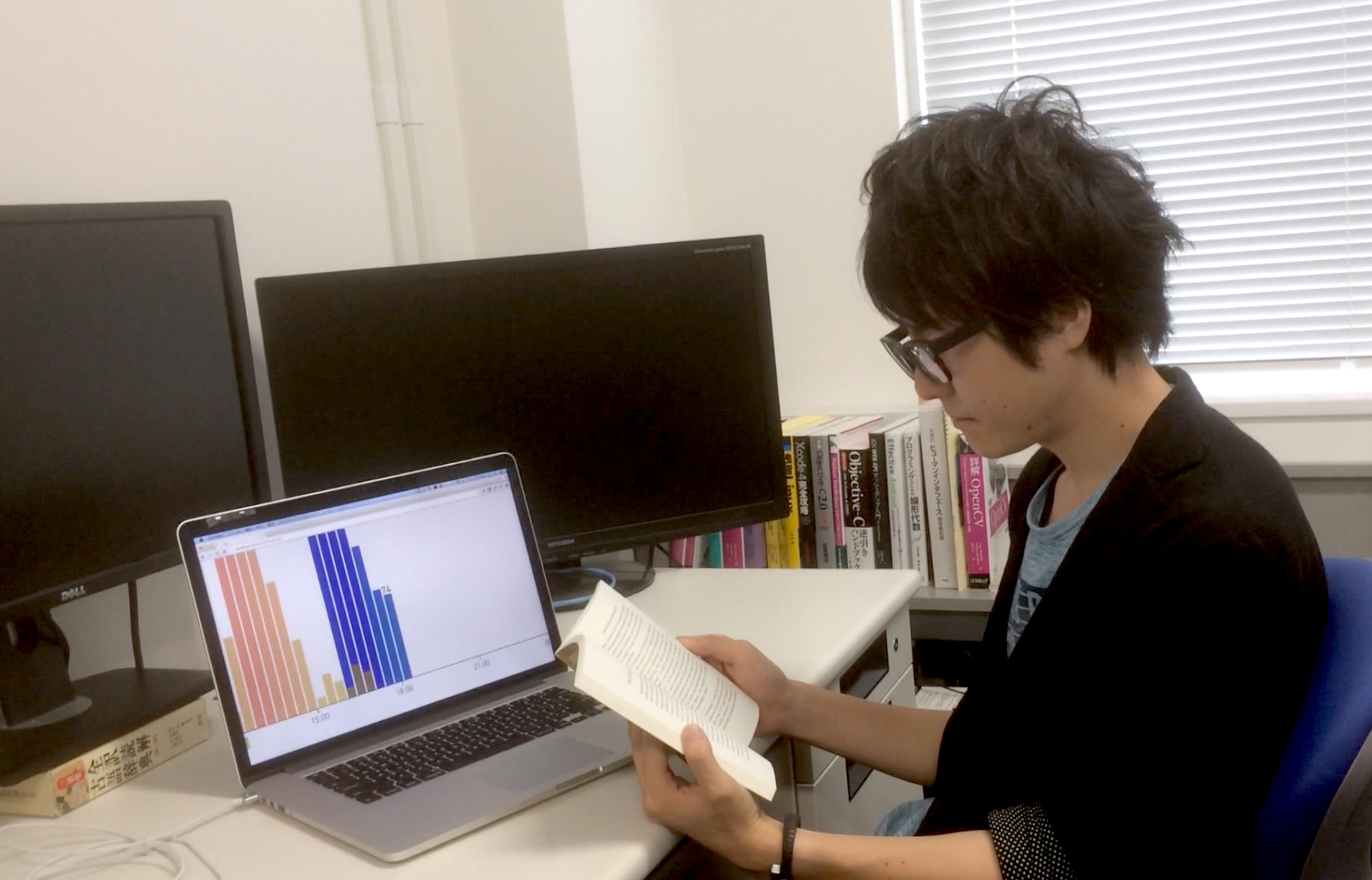

- 読書行動解析と生成AIを活用したデジタル教科書の研究

- 深層学習による頭部CT画像解析の研究

説明会 (Zoom)

2025年は下記の日時で実施します。参加希望の方はGoogle Formsでお申し込みください。どの回も内容は同じで、当日までに希望者が0人の日は開催しません。

- 日付:8/21 (木)、8/22 (金)、9/2 (火)、9/3 (水)

- 時間:すべて15:00-16:00

個別面談

説明会にでられない方や個別にお話ししたい方向けに面談を行います。以下の情報をメールでご連絡ください。

- 希望日時 (8/5〜9/9で複数候補をください)

- 対面 / オンライン の希望

- 参加人数 (1人でも複数人でもOKです)

大学院生 (修士・博士)

学外の方も応募が可能です。大学院入試 (大阪公立大学大学院 情報学研究科 基幹情報学専攻) を受けていただくことになります。出願前に必ず、下記お問い合わせ情報から石丸との面談を行ってください。研究テーマや支援プログラムについて説明します。また、博士後期課程 (博士) に関しては、受け入れ体制が整うまで知能メディア処理研究グループとの共同指導になります。

よくある質問と回答

Q. 研究室の雰囲気はどんな感じですか?

A. まだ準備中ですが、楽しく協力的な雰囲気を大切にしたいと思っています。ミーティングや研究室行事を通じて、学生がお互いの興味関心や研究内容を把握しアドバイスし合える環境を作ります。

Q. コアタイムはありますか?

A. ありません。週一回程度の定例ミーティングでの進捗共有を念頭に、無理のない範囲で自由な時間に活動してください。一方で、教員のオフィスアワーや設備環境の充実化によって、研究室に来ると研究が進む状態を作りたいと思います。

Q. アルバイトや課外活動との両立は可能ですか?

A. 可能です。実社会での経験を積むことは、研究やその後のキャリアに良い影響を与えると考えています。ただし、学業や研究に支障が出ないよう、バランスに気を配ってください。長期インターンシップについては、事前に相談をお願いします。

Q. 研究室の外から活動可能ですか?リモートワークは可能ですか?

A. 可能です。チャットツール、ビデオ会議、VPNなどを使って自宅等から作業できる環境を整える予定です。定例のミーティングは原則ハイブリット形式で実施します。なお、研究テーマによって、実験装置を扱う際は研究室に行く必要があります。

Q. 研究テーマはどのように決まりますか?

A. 研究室の大まかな方向性の中で、興味や適性を考慮しながら、相談して決めていきます。配属後すぐは、関連分野の論文を読んだり、簡単な実装・実験を行ったりしながら、自分の興味のある研究テーマを見つけていくことになります。

Q. 必要なスキルや前提知識はありますか?

A. 特にはありません。研究活動一般にいえることとしては、プログラミング能力やコミュニケーション能力があると有利です。が、スキルが身につくよう伴走支援します。重要なのは、新しいことを学ぶ意欲と問題解決に取り組む姿勢だと思います。

Q. 留学や国際会議 (学会) への参加は可能ですか?

A. はい、積極的に推奨しています。研究室発足の根底には石丸が在学時代にいただいた渡航の機会を次世代に提供したいという想いがあり、研究成果の国際会議発表化や留学支援プログラムの獲得には特に力を入れたいと考えています。

Q. 研究室の設備はどのようなものがありますか?

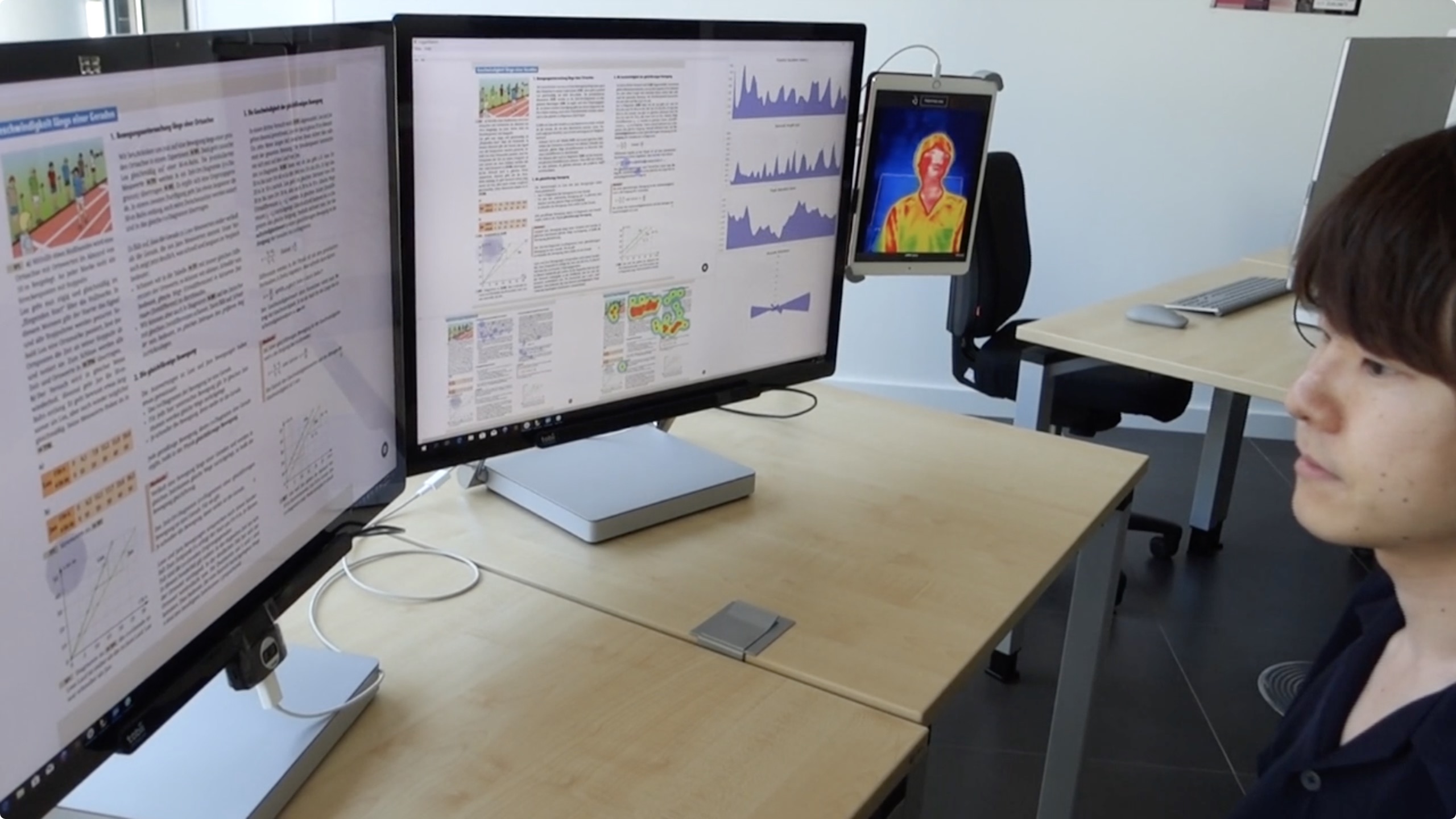

A. 1人1台Macbook Pro相当のノートPCを貸与します (Windowsも可)。研究室には、GPUをはじめとする計算設備、アイトラッカー等の実験用デバイス、書籍、大型モニターなどを順次揃えていく予定です。何を買うか一緒に決めましょう。

Q. 見学や個別相談は可能ですか?

A. ぜひ!研究室見学や個別相談を随時受け付けています。希望する方は、下記のメールアドレスまでご連絡ください。